岩沼diary

岩沼駅の花壇植栽に行ってきました

12/11(水)岩沼駅花壇植栽

3年農業選択生徒9人で岩沼駅の花壇植栽を行いました。この活動は地域貢献活動として、平成17年から毎年継続して実施しており、今年は6月に実施して以来、2回目となります。平成29年にはJRから表彰も受けています。

当日は曇り空で肌寒い天候でしたが、参加生徒は日頃通学で利用している駅への感謝の気持ちを込めながら、1つ1つていねいにビオラの苗計90本ほどを植え付けました。

ビオラの花は来年4月上旬まで咲き続けます。

寄宿舎 2、3年生の生活の様子

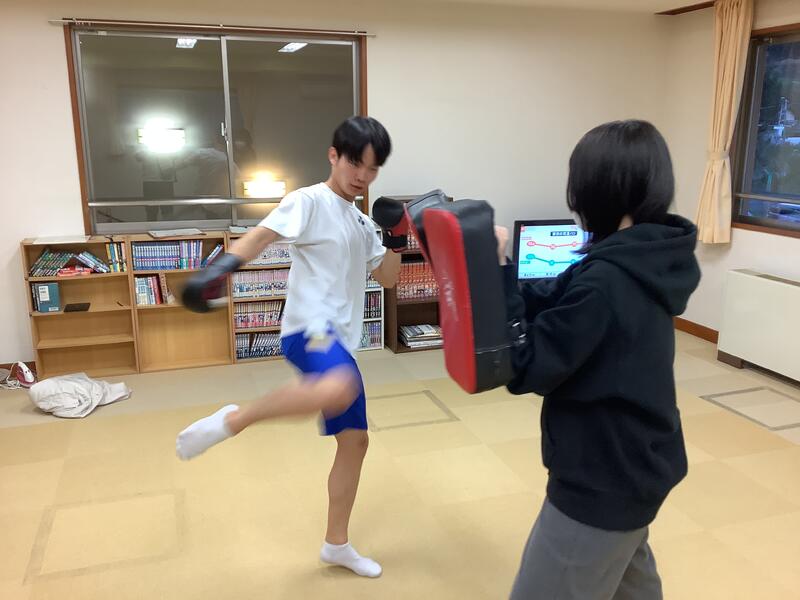

1年生の実習期間中は2・3年生のみ寄宿舎に在舎しています。いつもは1年生に何かと譲ってくれる優しい先輩たちも、運動したい、映画を観たい、指導員と沢山話したいなど、この期間は遠慮なく自分たちの気持ちを表現してくれます。少し静かでさみしい雰囲気の寄宿舎ですが、少人数でも掃除や手伝いなどしっかりと行って先輩たちは楽しんでいました。

進路講話・卒業生事例発表会を開催しました。

10月5日(土)に在校生、保護者、本校教職員、地域の諸学校(中高及び支援学校の生徒、保護者、教員)及び関係機関を対象に進路講話・卒業生事例発表会を体育館で開催しました。当日は300名を超える参加者で賑わいました。

進路講話は,『会社で働くということ』と題して,サントリービジネスシステム株式会社 コラボレイティブセンター 課長 山本記子 様から講話をいただきました。

事例発表会では,サントリービジネスシステム株式会社 コラボレイティブセンターに就職して2年目になる卒業生(20期生)に話題提供者として話をしてもらいました。地域連携協議会委員として西野博晶様と障害者就業・生活支援センター「わ~く」の就業支援担当 伊藤基伸 様にも参加いただきました。

生徒達は,真剣にメモを取りながら話を聞いていました。終了後の感想を読むと卒業後の就労や生活について,特に仕事をする上で大事なことや守らなければならないことについて分かったことが詳しくまとめられていました。15日から始まっている職場実習に生かしてくれるものと期待しています。

ソフトボールの東日本大会に参加しました

9月15日、16日にシェルコムせんだいと利府楽天球場を会場にソフトボール大会が開催されました。全国から県や市の代表として認められた8チームが出場しました。岩沼高等学園は唯一の高等学園チームとして出場しました。

15日に1回戦で岩手県チームに敗戦しましたが、持てる力を十二分に発揮することができました。16日は、元オリンピック選手の山田恵理さん率いるスポンサー企業の経営者チームと対戦しました。本校ソフトボール部は、センターの背走してのダイビングキャッチも飛び出し、勝利することができました。

今回は、都内の企業が初めて大会を主管し、クラウドファンディングで支援金を集めながら開催された大会です。佐藤宗之さんが始球式をおこなったり、オリンピアンの山田恵理選手、神山みどり選手、洲鎌夏子選手とのドリームマッチやクリニックがあったりと大盛況の大会でした。

本校のメインスポンサーになった株式会社オフィスバスターズの天野会長には、チームを盛り上げていただきありがとうございました。

寄宿舎 夏季休業中の様子

生徒達は夏季休業に入り、長期帰省していました。毎年、この夏季休業期間中の寄宿舎職員は、普段行き届かない場所の掃除や様々な研修にも取り組んでいます。時には部活で一緒に汗を流すことも・・・。また、今年度は、県内の寄宿舎指導員が一堂に会する、寄宿舎設置校連絡協議会が本校を会場に行われ、その準備と研修の主催も担当しました。夏季休業明けに生徒達が戻ってくる日を楽しみにしながら、日々、様々な準備を行いました。