岩沼diary

宮城県教育長へ全国大会出場の報告をしました

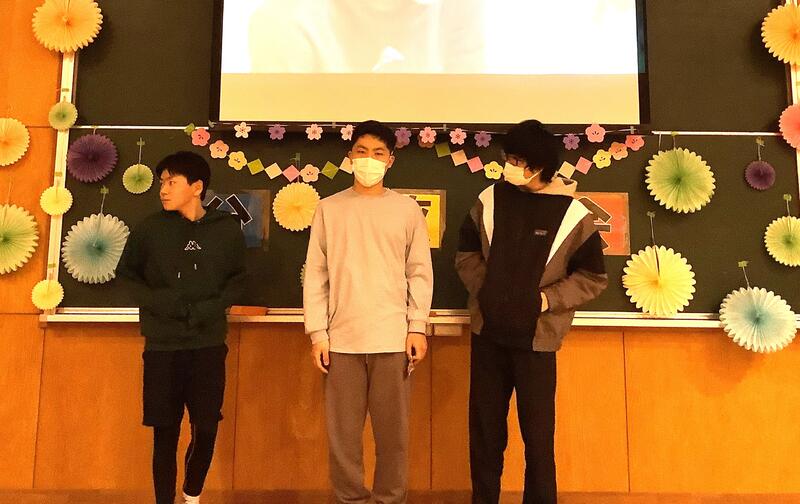

12月22日(月)に行われました宮城県教育長への全国大会出場報告に、本校から3名の生徒が参加しました。

参加者から取組の様子や結果を等を報告し、教育長からお祝いとねぎらいの言葉をいただきました。

木村 光希さん(3年):全国障害者スポーツ大会(滋賀県)・100m、200m、400mリレーに出場

石川竜太朗さん(3年):全国障害者スポーツ大会(滋賀県)・100m、立幅跳びに出場

中澤健太郎さん(2年):全国アビリンピック(愛知県)・ビルクリーニング部門に出場

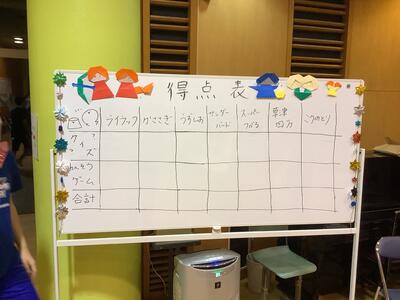

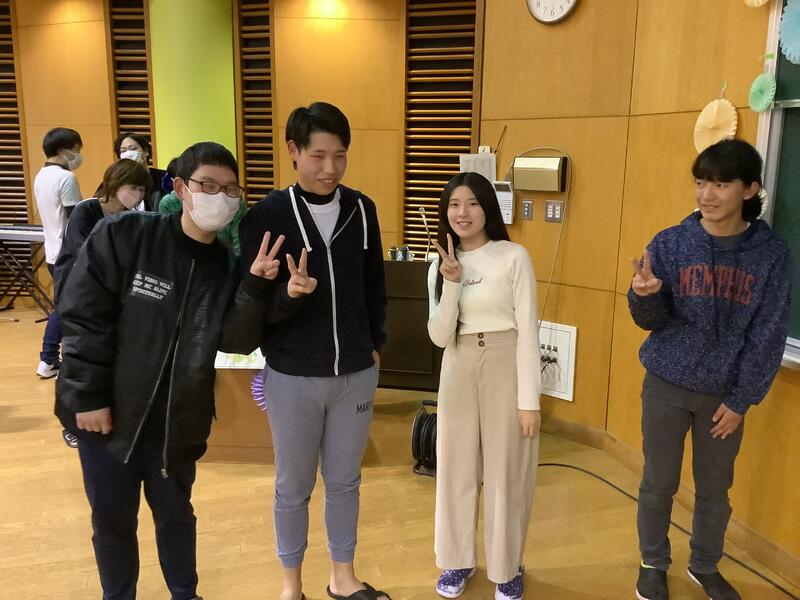

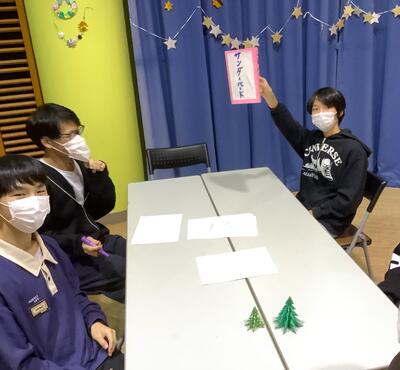

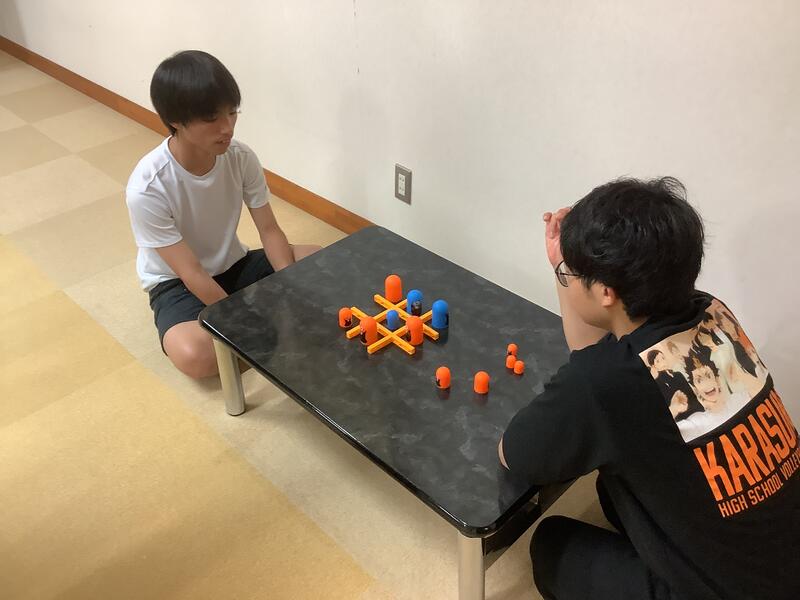

寄宿舎忘年会を行いました。

12月 4日(木)、年内最後の行事として「寄宿舎忘年会」が行われました。行事係の生徒を中心に準備を進め、クイズや連想ゲームなどのレクリエーションで楽しみました。また、この週は寄宿舎参観もあり、当日は沢山の保護者の方々が来舎して生活の様子や忘年会での活動を見学されました。

【岩学(いわがく)・農(の)・ダイアリー VOL.10】

JR岩沼駅より感謝状をいただきました!

本校のJR岩沼駅での花壇植栽活動に対し、感謝状をいただきました。本校では、この活動を地域貢献の一環として平成17年から毎年継続して実施しており、平成29年にも表彰を受けています。

今年度は、3年生の農業選択生徒が、6月と11月の2回にわたり花壇植栽活動を行いました。今回いただいた感謝状を励みに、今後も地域へ貢献できる活動を継続していきたいと思います。

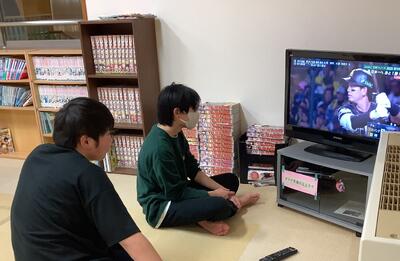

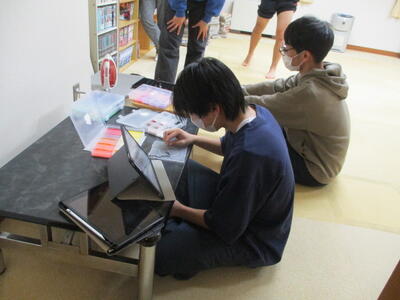

2・3年生の生活の様子です。

1年生が職場実習で不在になったため、この期間は2・3年生だけの寄宿舎生活でした。人数が少なく、ふだんから多くの1年生に囲まれて生活しているためか、いつもより寄宿舎全体が静かでした。余暇時間には職員と話をしたり、談話室でゆっくりテレビを観たりと、いつもよりゆっくりと時間が流れている様子がありました。また、夕食後には卓球をしたり、外で星を眺めたりする機会もあり、参加した生徒は楽しく過ごすことができたようでした。自分たちのことは自分たちで行い、掃除や配膳も協力しながら最後までしっかりと取り組み、先輩らしい一面も見せてくれました。短い期間ではありましたが、先輩たちの笑顔があふれ、少しずつ成長していることを感じました。

地域清掃を行っています!

寄宿舎では岩沼高等学園周辺の通学路の清掃に取り組んでいます。日頃から使っている通学路ですが、活動に取り組む中でいろいろなゴミが落ちていることに改めて気づいたり、地域の方から声をかけていただいたりと良い機会となっています。岩沼の地で生活をしている一員として地域に貢献する気持ちで活動しています。

ソフトボールの東日本大会に参加しました

9月13日、14日にシェルコムせんだいを会場にソフトボール大会が開催されました。全国から県や市の代表として認められた8チームが出場しました。岩沼高等学園は唯一の高等学園チームとして出場しました。

13日に1回戦で東京都チームに敗戦しましたが、持てる力を十二分に発揮することができました。14日は、昨年の雪辱に燃えるスポンサー企業(経営者チーム)と対戦しました。本校ソフトボール部は、キャプテンのホームランが飛び出し、ギリギリのところで同点に追いつき、引き分けることができました。

今回も、都内の企業が大会を主管し、クラウドファンディングで支援金を集めながら開催された大会でした。運営スタッフとして東北福祉大学女子ソフトボール部の監督、コーチ、選手の皆様、仙台リハビリテーション専門学校の教員、学生の方々にも協力をいただきました。

今年も本校のメインスポンサーになられた株式会社オフィスバスターズの天野会長には、チームを盛り上げていただきありがとうございました。

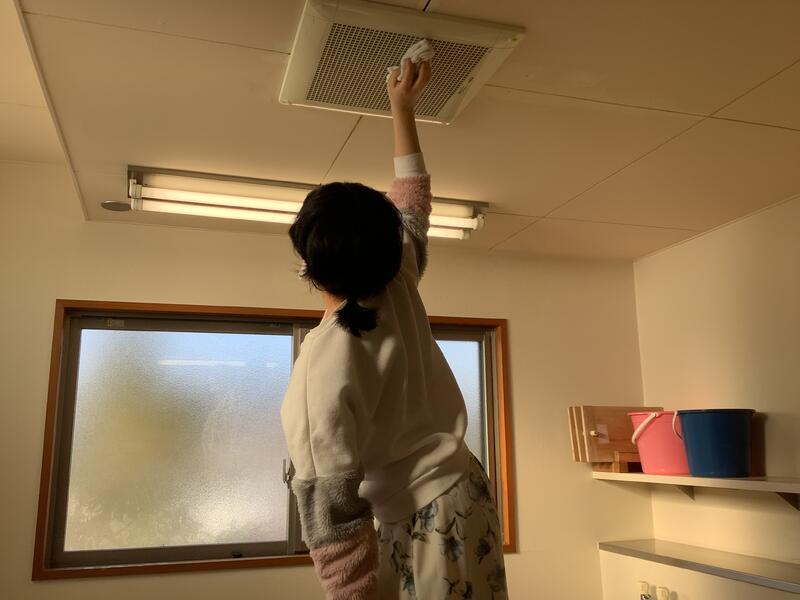

寄宿舎職員清掃を行いました。

長い夏季休業期間も終わり、生徒達も寄宿舎へ帰ってきました。元気な顔で戻ってきてくれたことを嬉しく思います。旅行などの楽しい思い出も沢山話してくれました。さて、夏季休業中の寄宿舎職員は、普段行き届かない場所の掃除にも一生懸命取り組んでいました。今回は、その様子をお伝えしたいと思います。生徒達も知らない内にキレイになっている場所があります。気づいているかな?

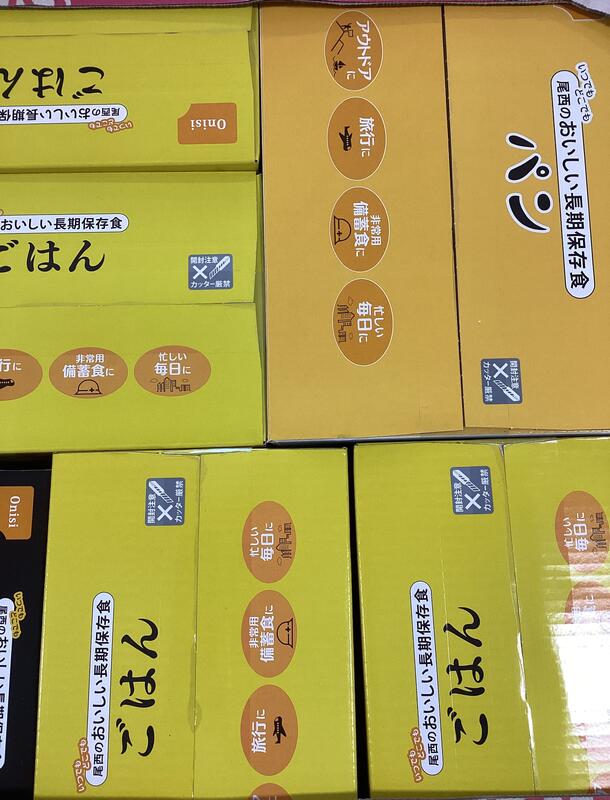

防災備備蓄品を寄付いただきました

コストコホールセールジャパン株式会社富谷倉庫店様より寄付いただきました。

長期保存できるパンやごはん、おにぎりなどの他、非常用トイレもあります。

万が一に備え、大切に活用させていただきます。ありがとうございました。

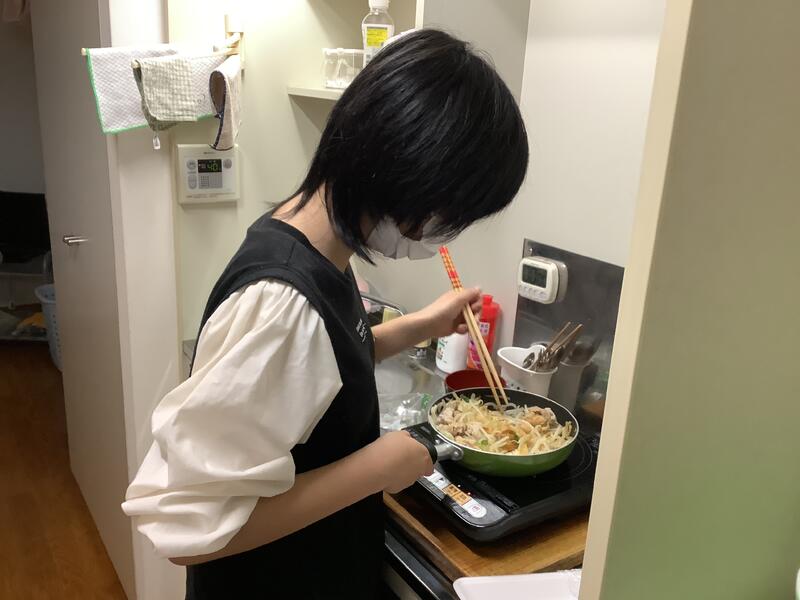

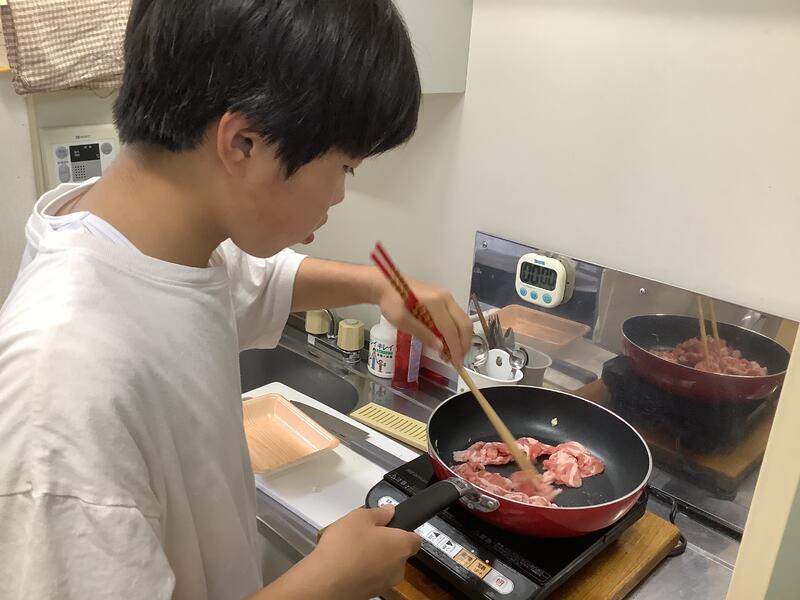

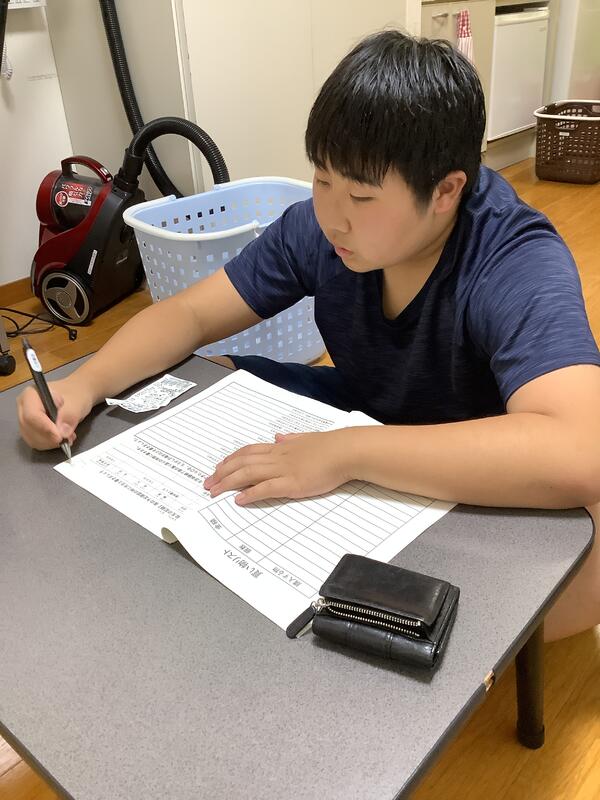

第1回生活体験学習を行いました!

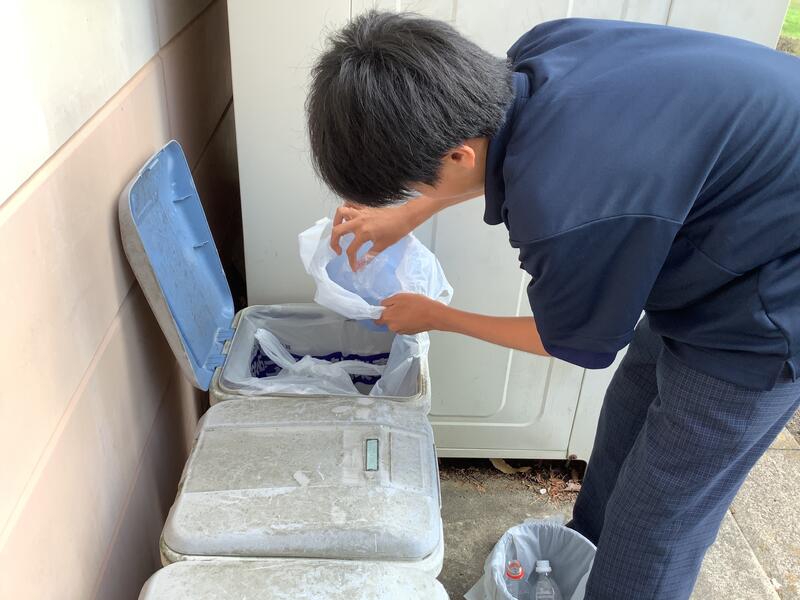

6月末から7月中旬にかけて1年生の第一回生活体験学習が行われました。生活体験学習とは、1年生が将来の生活を見据え、生活訓練棟の施設を利用して一人暮らしを体験する学習です。買い物から調理、掃除やごみの分別の仕方など自立と社会参加に向けた学習に取り組みます。今回は1泊2日の期間で実施しました。初めて利用する施設に戸惑いながらも一生懸命に日課に取り組む様子が見られました。

次回は第2学期に3泊4日の学習を行います。さらに沢山の経験を積んでステップアップしてほしいと思います。

令和7年度障害者スポーツ大会予選会に出場しました!

本学園の生徒が、県陸上競技予選会(6/1)、ソフトボール東北・北海道予選会(6/28)、バレーボール東北・北海道予選会(6/28)に出場し、陸上競技において、木村光希(3年)と石川竜太朗(3年)が、10月に滋賀県で開催される「第24回障害者スポーツ大会」への出場が決定しました!

ワンタッチテントを寄贈いただきました

環境設備工業株式会社様よりワンタッチテント(2.4m×4.8m)を寄贈いただきました。

先日から始まった水泳の授業で、プールサイドの日よけとして活用させていただいております。

テントは学校行事や販売会などでも活躍しそうです。

ありがとうございました。

岩学チャレンジデーが開催されました!【6月27日】

午前の部にドッチボール、午後の部にクイズ大会を実施し、クラス対抗で競う「岩学チャレンジデー」が開催されました。

悪天候により、午前の部が運動会からドッチボールになるなどの変更がありましたが、3年5組が見事優勝しました!

企業対象学校見学会

6月19日(木)に企業の皆様を対象としました学校見学会を行いました。今年は67名、36社の事業所、関係機関の方々に御参加いただいての開催となりました。

本校の特色でもあります専門教科の授業及び1年生の生活の場であります寄宿舎も含めて見学していただきました。また今年度の講話は、『障害者雇用として生徒さんを迎えるにあたって』というテーマで、宮城ダイハツ販売株式会社 総務部 人事グループ 玉田政昭 様を講師にお招きし、障害者雇用を始めるにあたっての会社のあり方について具体的に分かりやすいお話をいただきました。

お忙しい中、参加していただきました皆様ありがとうございました。なお、あいにく当日参加できなかった企業の皆様におかれましては、個別に対応させていただきますので、是非ご連絡ください。

ぞうきんが納品されました

2学年の家政では、支援部の先生方が職場実習後の挨拶伺いで実習先にお礼の品としてお渡しする雑巾を作っています。

1年生の後半から、「裁断」「アイロンがけ」「まち針を打つ」「ミシンがけ」「仕上げ」「検品」「ラッピング」「納品」等の各工程を分担し作りました。

今回は第1回職場実習後のお礼として使う雑巾を、進路担当の先生に納品しました。

職場実習に行ってきました!

5月14日(水)から6月3日(火)までの2、3年生の職場実習では、約70社の企業の方々のご協力をいただき、無事に終了することができました。

自宅から職場まで一人で通勤する実習でした。3年生は就労を視野に入れ、2年生は経験拡大と、進路選択を兼ねて臨む実習となりました。生徒一人一人が、それぞれの課題を洗い出すことができたと思います。 自分の課題について、これからの学校や家庭での生活で解消に向けて取り組み、秋の後期実習ではさらに成長した姿で臨むことを期待しています。

東海高熱工業株式会社仙台工場での実習の様子

【岩学(いわがく)・農(の)・ダイアリー VOL.9】授業初の水稲栽培に挑戦!

3年生の農業では、地域の農地を活かした持続可能な農業実践を行っています。

この度、地域の農業者(吉田俊美さん)の御協力により、本校周辺の水田を活用し、通年で水稲栽培に取り組むことになりました。

初めて田植えを経験する生徒が多かったことから、事前の授業で、畑での田植えの練習を行いました。苗の本数や植える間隔等を確認しました。

5月8日(木)、18名の生徒により田植えを実施しました。吉田さんの水田約9a(900m2)で、生徒が「みやこがねもち」の苗を手植えしました。ぬかるみに足を取られて苦戦しながら作業に汗を流しました。

授業では今後、水田の除草作業や水生昆虫の生態観察などを行い、9月に稲刈りと天日干し作業を体験します。収穫したもち米で餅つきを行い、伝統のわら細工や肥料作りも体験するなど、地域に根付く多様な農業文化を学ぶ予定です。

一連の学習や体験を通じて、生徒が農業に興味をもち、地域農業の持続的な発展に貢献してほしいと思っています。

職場見学(1学年)

5月16日(金)職場見学でホテル白萩を訪問しました。

ホテル白萩では、3グループに分かれ、フロントや客室を見学し、清掃、ベッドメイキングなど、ホテルの業務についての説明を聞きました。

従業員の方からは、ホスピタリティの精神を常に心掛けていること、働いていてうれしかったこと、つらかったことなどの話を聞き、生徒たちは働くことのやりがいと大変さを実感していたようです。ホテル白萩で働いている卒業生の先輩からも、報告・連絡・相談とコミュニケーション力の大切さについての話も聞くことができました。

学校に戻ってから、お礼状の作成や職場見学のまとめなどの事後学習に取り組むことで、働くとはどのようなことかについて考えを深め、6月の職場実習に向けての心構えを持つことができました。

第3学年 第1回職場実習 結団式

最終学年3年生として就労を意識した職場実習が始まります。

結団式では、一人一人実習に向けての決意を発表し、代表の生徒が校長先生から実習証明書を受け取りました。支援部の先生の話を真剣に聞いている様子がとても印象的でした。3週間頑張ってほしいです。

第2学年 第1回職場実習 結団式

いよいよ職場実習がスタートします。5月14日(火)からはじまる職場実習の結団式が前日に行われました。職場実習は6月3日(火)までの3週間です。

職場実習結団式では、全員が、自分の未来のためにしっかり取り組みたいと、力強く意気込みを発表しました。2年生になって大きく成長した姿に、先生達もエールを送ります!

結団式の最後に、校長先生から実習証明書をいただき、実習先に向かいました。

「職場実習に向けた気持ち」

5月8日(木)の朝のホームルームに生徒指導部長から次の様な話がありました。

「職場実習は、学校とは違う場所で、いろいろな大人の方と関わりながら、社会の一員として過ごす経験ができる貴重な機会です。職場実習に向けては、緊張している人もいれば、楽しみにしている人、不安を感じている人もいるかもしれません。その気持ちは人それぞれで、どれも間違いではありません。

大切なのは、周囲の人の気持ちを大切にすることです。それが自分とは違う気持ちであっても大切にして、落ち着いて学校生活を過ごしましょう。」

生徒指導部長の話を聞き、いつもどおりの落ち着いた学校生活を送り、14日(水)からの職場実習に臨んでくれることを期待しています。

令和7年度対面式(本校)が行われました!【4月10日】

先輩達との初対面!2・3年生も部活動紹介などもあり緊張した様子でしたが、、良い雰囲気のなか対面式を行うことができました。1年生の立派な挨拶もあり、いよいよ始まる学校生活に胸が高鳴ります!

令和7年度入学式が行われました!【4月9日】

4月9日(水)に入学式が挙行され、本校40名、川崎キャンパス3名が入学しました!これから目標に向かって一緒に頑張っていきましょう!

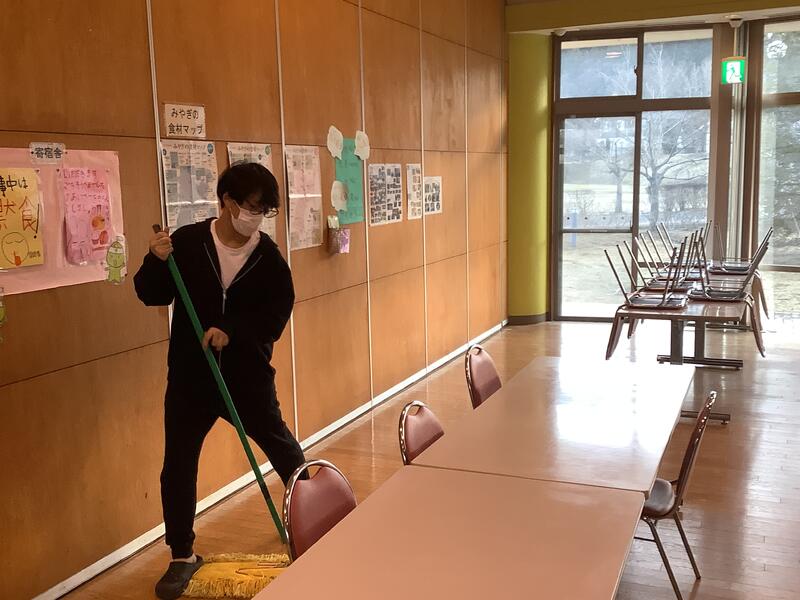

寄宿舎 年度末大掃除

3月1日に3年生が卒業したばかりですが、瞬く間に年度末を迎え、恒例行事となっている大掃除を行いました。今回は、来年度この部屋を使う新入生に気持ちよく入舎してもらえるように、そして一年間の感謝の気持ちを込めて、念入りに行いました。

本校は1年生のほとんどの生徒が2年生からは通学生になります。部屋の引き出しを掃除しながら、退舎に向けて荷物を搬出しやすいようにまとめる生徒も大勢いました。

4月に入舎したころの様々なエピソードを懐かしく思い出しながら、てきぱきと掃除に取り組む姿はとても頼もしく、それぞれの一年間の成長を実感しました。

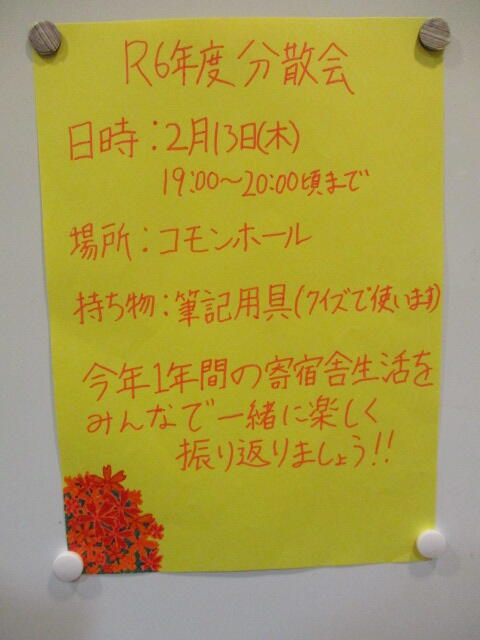

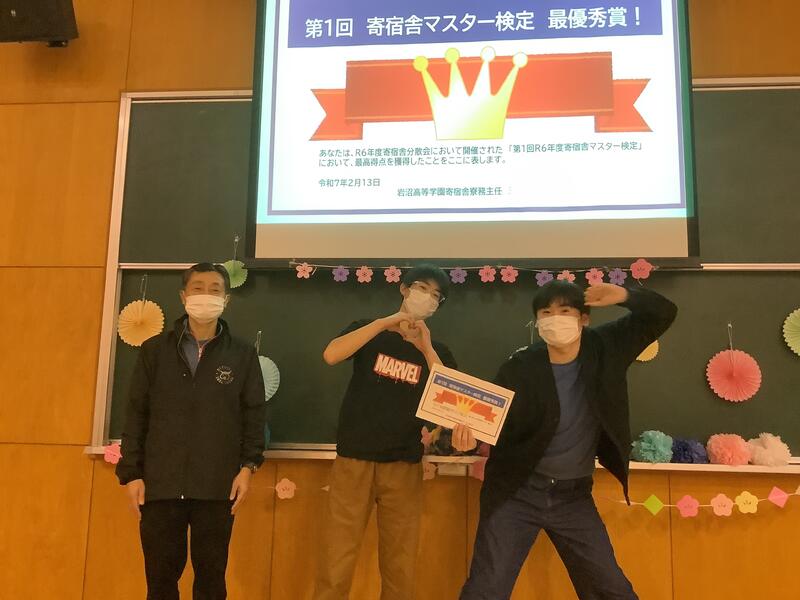

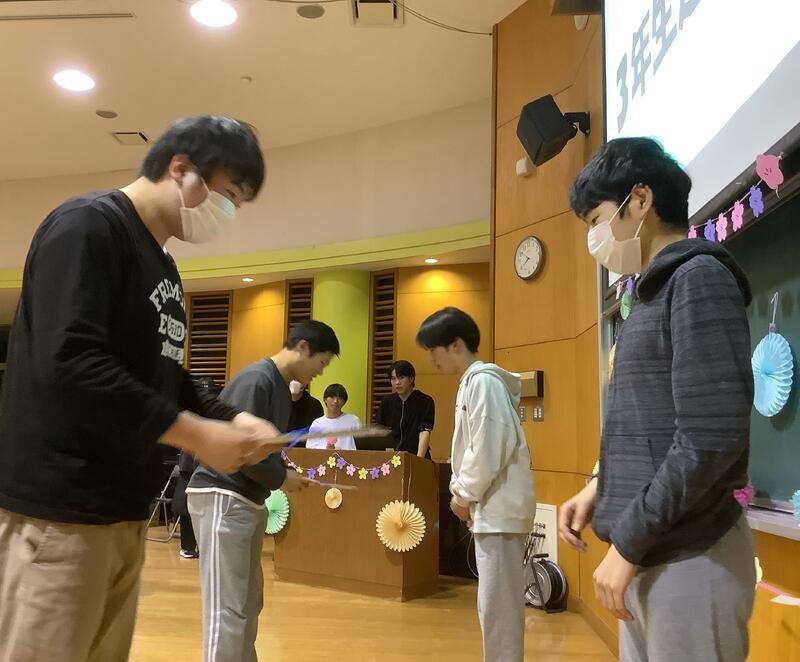

寄宿舎 分散会

今年度の寄宿舎生活も残り1ヶ月程となりました。2月には、1年間の生活をスライド映像で振り返りながら全体で分散会を行いました。4月の入舎の様子や季節毎の行事の様子など、懐かしい映像を観て大変盛り上がりました。余興では、寄宿舎に関するクイズ大会も行い、1年間生活していればこそ正解のできる超難問にも簡単に答える生徒が多数いました。分散会の最後には、3年間寄宿舎生活を送った2名の3年生へ向けて、1・2年生から色紙のプレゼントもありました。3年生のみなさんお疲れ様でした。残りわずかの寄宿舎生活となりますが、最後まで有意義に過ごしてほしいと思います。

寄宿舎 忘年会の様子

寄宿舎では、年内最後の行事として生徒主催の「忘年会」が行われました。行事係の生徒を中心に準備を進め、当日はクイズや爆弾ゲームで年内最後の行事をみんなで楽しみました。また、この日は寄宿舎参観もあり、保護者の方々が来舎し、生活の様子や忘年会での活動を見学されました。

岩沼駅の花壇植栽に行ってきました

12/11(水)岩沼駅花壇植栽

3年農業選択生徒9人で岩沼駅の花壇植栽を行いました。この活動は地域貢献活動として、平成17年から毎年継続して実施しており、今年は6月に実施して以来、2回目となります。平成29年にはJRから表彰も受けています。

当日は曇り空で肌寒い天候でしたが、参加生徒は日頃通学で利用している駅への感謝の気持ちを込めながら、1つ1つていねいにビオラの苗計90本ほどを植え付けました。

ビオラの花は来年4月上旬まで咲き続けます。

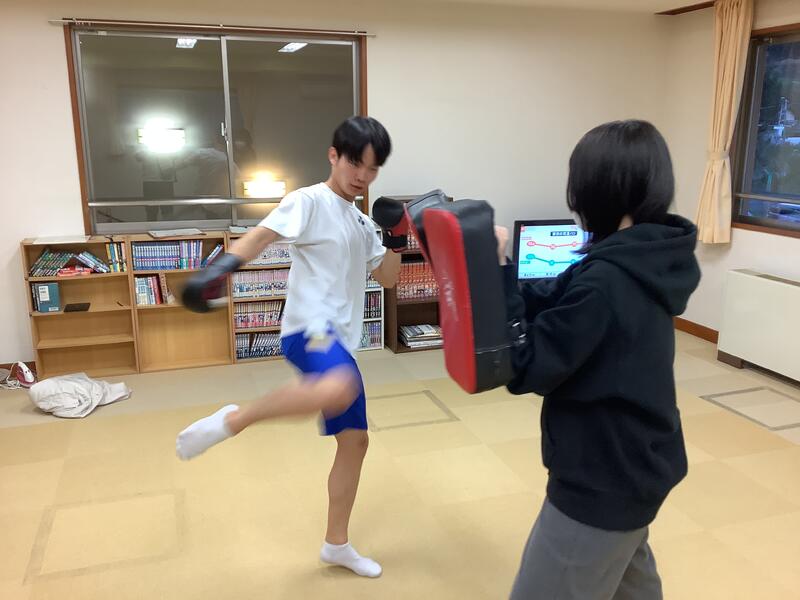

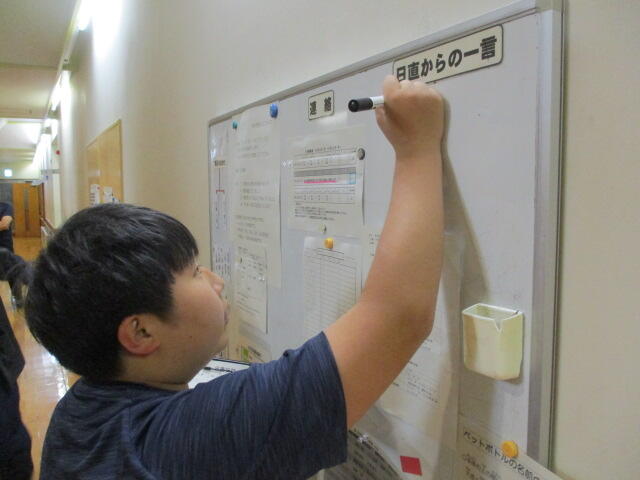

寄宿舎 2、3年生の生活の様子

1年生の実習期間中は2・3年生のみ寄宿舎に在舎しています。いつもは1年生に何かと譲ってくれる優しい先輩たちも、運動したい、映画を観たい、指導員と沢山話したいなど、この期間は遠慮なく自分たちの気持ちを表現してくれます。少し静かでさみしい雰囲気の寄宿舎ですが、少人数でも掃除や手伝いなどしっかりと行って先輩たちは楽しんでいました。

進路講話・卒業生事例発表会を開催しました。

10月5日(土)に在校生、保護者、本校教職員、地域の諸学校(中高及び支援学校の生徒、保護者、教員)及び関係機関を対象に進路講話・卒業生事例発表会を体育館で開催しました。当日は300名を超える参加者で賑わいました。

進路講話は,『会社で働くということ』と題して,サントリービジネスシステム株式会社 コラボレイティブセンター 課長 山本記子 様から講話をいただきました。

事例発表会では,サントリービジネスシステム株式会社 コラボレイティブセンターに就職して2年目になる卒業生(20期生)に話題提供者として話をしてもらいました。地域連携協議会委員として西野博晶様と障害者就業・生活支援センター「わ~く」の就業支援担当 伊藤基伸 様にも参加いただきました。

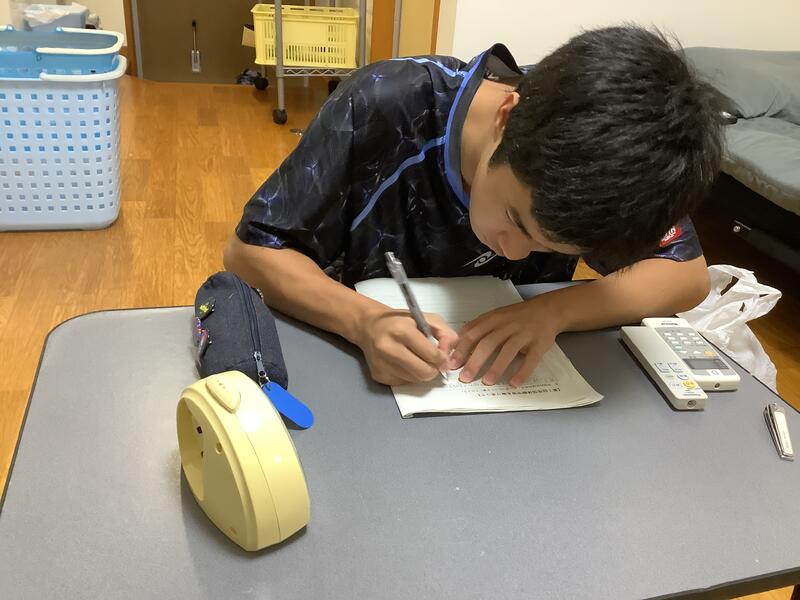

生徒達は,真剣にメモを取りながら話を聞いていました。終了後の感想を読むと卒業後の就労や生活について,特に仕事をする上で大事なことや守らなければならないことについて分かったことが詳しくまとめられていました。15日から始まっている職場実習に生かしてくれるものと期待しています。

ソフトボールの東日本大会に参加しました

9月15日、16日にシェルコムせんだいと利府楽天球場を会場にソフトボール大会が開催されました。全国から県や市の代表として認められた8チームが出場しました。岩沼高等学園は唯一の高等学園チームとして出場しました。

15日に1回戦で岩手県チームに敗戦しましたが、持てる力を十二分に発揮することができました。16日は、元オリンピック選手の山田恵理さん率いるスポンサー企業の経営者チームと対戦しました。本校ソフトボール部は、センターの背走してのダイビングキャッチも飛び出し、勝利することができました。

今回は、都内の企業が初めて大会を主管し、クラウドファンディングで支援金を集めながら開催された大会です。佐藤宗之さんが始球式をおこなったり、オリンピアンの山田恵理選手、神山みどり選手、洲鎌夏子選手とのドリームマッチやクリニックがあったりと大盛況の大会でした。

本校のメインスポンサーになった株式会社オフィスバスターズの天野会長には、チームを盛り上げていただきありがとうございました。

寄宿舎 夏季休業中の様子

生徒達は夏季休業に入り、長期帰省していました。毎年、この夏季休業期間中の寄宿舎職員は、普段行き届かない場所の掃除や様々な研修にも取り組んでいます。時には部活で一緒に汗を流すことも・・・。また、今年度は、県内の寄宿舎指導員が一堂に会する、寄宿舎設置校連絡協議会が本校を会場に行われ、その準備と研修の主催も担当しました。夏季休業明けに生徒達が戻ってくる日を楽しみにしながら、日々、様々な準備を行いました。

寄宿舎 生活体験学習

今年も1年生の第一回生活体験学習が行われました。生活体験学習とは、1年生が将来の生活を見据え、生活訓練棟を利用して一人暮らしを体験する学習です。買い物から調理、掃除やごみの分別の仕方など自立と社会参加に向けた学習に取り組みます。今回は1泊2日の期間で実施しました。初めて利用する生活訓練棟の施設に戸惑いながらも一生懸命に日課に取り組む様子が見られました。

次回は第2学期に3泊4日の生活体験を行います。さらに沢山の経験を積んでステップアップしてほしいと思います。

ウイングカップソフトボール大会(福井県)に出場しました。

7月13日、14日に福井県あわら市で行われたソフトボール大会に、「オール宮城クラブ」のメンバーの一員として、本校の生徒が参加しました。この大会は30年近く続く大会で、障がい者のソフトボール大会としては、国内で最も歴史のある大会です。

オール宮城クラブは、神戸、福井に勝利したものの得失点差で、惜しくも2位となりました。

選手は、「初めての遠征で、いろいろな選手と戦えて楽しかったです。」「うまくプレーできないところもありましたが、ピッチャーをさせてもらってうれしかったです。」と感想を述べていました。

企業対象学校見学会

6月20日(木)に企業の皆様を対象としました学校見学会を行いました。今年は65名、43社の企業様に御参加いただいての開催となりました。

本校の特色でもあります専門教科の授業及び1年生の生活の場であります寄宿舎も含めて見学していただきました。また今年度の講話は、『アイリスオーヤマ株式会社障がい者雇用について』というテーマで、アイリスオーヤマ株式会社 スペシャルパートナー事業部 統括マネージャー 高野英夫 様を講師にお招きし、会社が求める人間像、社内での仕事の切り出し方、定着のための雇用後の面談やサポート等について具体的に分かりやすいお話をいただきました。

お忙しい中、参加していただきました皆様ありがとうございました。なお、あいにく当日参加できなかった企業の皆様におかれましては、個別に対応させていただきますので、是非ご連絡ください。

寄宿舎 地域清掃

5月の連休明けから、グループに分かれて学校周辺の清掃に取り組んでいます。毎年実施している活動で、奉仕の精神を養うことを目的に行っています。場所によってはゴミが多く落ちているところもありましたが、皆で協力しながらきれいにすることができました。終了後には、水分補給をしながら清掃をやってみての振り返りを行い、次の活動に繋げています。今年度は11月まで、定期的に活動を行う予定です。

卒業生が、職場の方と来校しました。

今年の3月に卒業した卒業生が、職場の方と一緒に学校を訪問してくださいました。職員室で先生方に挨拶した後、照れくさそうに自分の名刺を先生方に渡している姿は微笑ましかったです。入社して3ヶ月、大人になり成長した姿を見て先生方は笑顔いっぱいでした。

6/2(日)障害者スポーツ大会陸上競技参加(仙台市陸上競技場)

6/2(日)障害者スポーツ大会陸上競技参加

標記大会に陸上競技部員が参加しました。この大会は障害をもつ選手が主役になり、体力の維持・増進を図り、スポーツの楽しさや喜びを実感し交流の輪を広げるといった目的で、毎年行われています。

参加した2,3年生は職場実習の合間の参加となり、練習や調整の時間が限られていましたが、各種目で気持ちを最大限集中させ競技に挑み、好成績を残しました。

<100m>

3年佐藤健琉13"33(組1位/8人中,向かい風1.1m),2年石川竜太朗13"33(組1位/8人中,追い風0.2m)

<200m>

木村光希24"68(組1位/4人中)

<1,500m>

3年湯田涼介5'25(組3位/8人中), 3年大場空5'35(組2位/7人中), 2年佐藤涼太5'39(組6位/8人中),

2年大場在真6'24(組3位/7人中)

<立幅跳>

2年石川竜太朗2m52(組1位/5人中),2年木村光希2m23(組3位/5人中),2年大場在真2m09(組4位/5人中)

3年湯田涼介1m91(組2位/6人中), 2年佐藤涼太1m26(組6位/6人中)

<走幅跳>

3年佐藤健琉5m31

<4×100mリレー>

1走:湯田涼介,2走:大場空,3走:木村光希,4走:佐藤健琉 組6チーム中1位

【岩学(いわがく)・農(の)・ダイアリー VOL.8】

【岩学(いわがく)・農(の)・ダイアリー VOL.8】 カブトムシ由来の肥料を作る 令和6年5月31日

『概要』

・カブトムシ幼虫の糞を用いて、岩学オリジナルの有機質肥料(以下、ビートルコンポスト)を作りました!

・ビートルコンポストは、地球にやさしく、野菜を美味しくします!

2年生の農業では、野菜や草花の栽培に加えて、カブトムシの飼養を行い、地域資源を活用した持続可能な農業と地域交流を実践しています。

これまで、長期休業中は生徒が幼虫を持ち帰り、学校では授業の中で飼養管理の他に観察や体重測定を実施し成長を見守ってきました。

さて、カブトムシ幼虫の飼養にはマットが必要です。私たちは、岩沼市にある(株)一路 様からキクラゲ栽培に用いた廃菌床を譲り受け、マットとして活用しています。幼虫を健康的かつ理想的な体重にするため、月1回のマット交換を行ってきました。使用済みのマットをふるいにかけ、糞を取り除いたものと新しい廃菌床とを半々に混ぜて使用しています。これまで住み慣れたマットに栄養を添加することで、幼虫はストレスを抱えずに、成長が促進されます。

近年、化学肥料が高騰し、数年前の倍近くの価格で販売されています。化石燃料や鉱物等の枯渇性資源から合成され、ほぼ全量が海外由来のものであり、世界的な需要の増大やロシアのウクライナ侵攻により輸出が停滞していることが高騰の要因とされています。現在、日本政府は化学肥料を減らす取り組みを支援し、国内資源を活用した資源循環的な農業に転換するための1つの手段として有機質肥料の使用を推奨しています。

当校では、生徒が農業を取り巻く社会情勢を理解し、我々ができる課題解決策として、先日、幼虫糞を用いたビートルコンポストの作成に取り組みました。動物由来の原料(カブトムシ糞、鶏糞、魚粉、骨粉)と植物由来の原料(油かす、米ぬか、草木灰)、そして、発酵促進材(水、ヨーグルト、納豆、イースト、砂糖を混ぜ、発酵させたもの)を混ぜ合わせ、水分調整を行った後、好気的環境下で発酵させました。その後は水分調整と切り返しを適切に行い、無事に完成しました。いずれの原料も身近にあるもので、容易に入手することができます。また、環境にやさしいだけではなく、畑に施用すると土壌の物理性が改善したり、野菜の食味がアップしたりとたくさんのメリットがあります。一方、作成に手間と時間がかかり、大量生産ができないためにコストがかかる等のデメリットもあります。

今後は、ビートルコンポストの肥効性や各野菜の栽培に合った施肥量の見極めを進めていきます。また、化学肥料を用いた場合との野菜の生育やコストの比較も調査します。そして、ある程度の野菜の収穫量を見込めた場合は、有機JASやノウフクJAS制度の認証にも挑戦していきたいです。

寄宿舎 生活の様子

今年度の寄宿舎生活が始まってから、約2ヶ月が過ぎました。生活が始まった当初は、緊張している様子が見られた1年生も、少しずつ生活にも慣れ、掃除や洗濯などに一生懸命取り組んでいる様子が見られました。また、余暇時間では談話室でテレビを観たりゲームをしたりするなど楽しく過ごしています。1年間の寄宿舎生活の中で、様々なことにチャレンジして頑張ってほしいと思います。

2・3学年 第1回職場実習

2・3学年の第1回職場実習も2週目の終わりを迎え、いよいよ最終週に入ります。

生徒たちの社会に出て働くことを身近に感じている様子や、真剣に仕事へ取り組む姿に成長を感じました。事業所の方々にはお忙しい中、本校の教育活動へのご理解とご協力をいただき改めて感謝いたします。

生徒のみなさん、残りわずかとなりましたが、自分の力を発揮して最後までがんばりましょう。

【岩学(いわがく)・農(の)・ダイアリー VOL.7】 令和6年5月22日(水)

【岩学・農・ダイアリー VOL.7】 令和6年5月 22 日(水)

成長を続けるカブトムシ

2年生の農業では、野菜や草花の栽培に加えて、カブトムシの飼養を行い、地域資源を活用した持続可能な農

業と地域交流を実践しています。

これまで、長期休業中は生徒が幼虫を持ち帰り、学校では授業の中で飼養管理の他に観察や体重測定を実施し

成長を見守ってきました。休み時間や放課後の時間を利用して世話をし、鋭い観察眼から様々な気付きを教えて

くれる生徒もいます。

さて、先日、幼虫の蛹化に備え、最後のマット交換を行いました。蛹になるためには、マットの適度な固さが

必要なため、飼養ケースの下半分は棒でマットを押し固め、その上に幼虫を置き、その後は柔らかいマットを充

塡しました。交換の際、幼虫の体重測定を実施し、全生徒のデータを集計したところ、下図の推移が見られまし

た。昨年末まで増えていた体重は2月に一旦減少しましたが、その後は増加し、順調に成長していることがわか

りました。

今後は、マットの主原料となるキノコ廃菌床の活用法と菌床栽培について、(株)一路 様からご講義をいただ

き、カブトムシに係る持続可能な農業について学びを深めていきます。また、成虫の譲渡による地域交流に向け、

市内の保育園等と調整を進めていく予定です。

1学年 職場見学

6月の職場実習に向けた進路学習の1つとして、職場見学に行ってきました。

始めにフロント業務についてお話をしていただきました。その後,従業員の方達がどのような思いで仕事に取り組んでいるのか,お客様のためにどのような仕事があるか、どのくらいの方々が働いているのかなど、丁寧に説明していただきました。

生徒達は、その都度メモを取りながらとても真剣な態度で話に耳を傾けていました。

3学年 職場実習結団式

3年生は5月15日から6月4日まで3週間(違う時期に実習する生徒もいます)の職場実習に臨みます。前日の14日に「結団式」を行い、校長先生から「実習証明書」を受け取りました。校長先生を始め、支援部長からも就労に向けたお話や応援メッセージをいただき、気を引き締めることができました。丁寧・正確を目指し、自分の目標を達成できるよう仕事に取り組んできてくれることを願っています。

2学年 職場実習結団式

5月15日から第1回職場実習が始まります。

結団式では、一人一人が実習の目標や抱負を発表しました。校長先生から実習証明書を授与され、温かい励ましの言葉をいただいて、3週間やり抜く決意を固めたようでした。

頑張れ23期生!!

3学年 「ビジネスマナー講習会」

5月13日(月)の1,2時間目に仙台リハビリテーション専門学校副校長 小畑陽平 先生と作業療法学科学科長 櫻井直人 先生をお迎えして、3学年の生徒を対象に、「働くことの目的は?どんな人と働きたい?」をテーマに「ビジネスマナー講習会」を行っていただきました。生徒達は、講話の中の質問にタブレットで回答したり、ロールプレイをしたりと楽しく取り組めた2時間でした。15日からの職場実習に生かしてくれるものと信じています。

ホテル白萩ロビーで本学園の生徒作品を展示

23期生が1学年で取り組みました美術授業作品を展示しています。

「三原色の絵具」3本だけを使用して12色を作る課題を経て、自分が作った色を使い、「切って貼る」ことを条件に、各々が自分のイメージするものを、自由に表現しました。

お近くにお立ち寄りの際は、是非お立ち寄りください。

寄宿舎 年度末大掃除

令和5年度最後の寄宿舎の行事として、年度末大掃除を今月実施しました。

4月からは新入生が入舎します。舎内をきれいにすることで次に使う人が気持ちよく使えるよう、

1年間過ごした自分の部屋や共同で使用した浴室・トイレ・談話室・洗濯室・洗面室など感謝を込めて

きれいに掃除をしました。

寄宿舎 分散会

今年度の寄宿舎生活も残りわずかとなりました。2月には、1年間の生活をスライドで振り返りながら分散会を行いました。各部屋ごとの発表では、寄宿舎での思い出や周りへ感謝の言葉を述べる生徒もいました。また、3年間寄宿舎生活を送った4名の3年生へ向けて、1・2年生から色紙のプレゼントもありました。3年生のみなさんお疲れ様でした。3年生がいなくなったさみしさを感じながら、1、2年生も毎日頑張っています。

卒業式

3月2日(土)岩沼高等学園本校第21期生および川崎キャンパス第6期生の卒業式が行われました。当日は春の日差しが柔らかく感じられるまさに卒業式にふさわしい天候に恵まれ、厳かな雰囲気の中、保護者の皆様と在校生に見守られながら一人ひとりが卒業証書を受け取りました。

卒業生はコロナ感染症の影響で、入学式から学校生活も多くの制限を受けるなど、困難な状況の中でも学習はもちろんのこと各行事や諸活動に全力で取り組みました。

答辞では3年間の学校生活の思い出とどんなときも支えになった美味しい給食のこと、生徒会活動、ドッジボール大会など数多くの出来事、家族や教職員への感謝の思い、後輩への熱いメッセージを述べ、参列者の涙を誘っていました。

この3年間の思い出を胸に、さらに大きく成長してくれることを願っております。

ご卒業おめでとうございます。

生徒会企画「岩学ドッジボール大会」開催

2月2日(金)、本校体育館で生徒会企画のドッジボール大会を行いました。

新生徒会が主体となって、各クラスにアンケートを実施し、実施種目を決定しました。組み合わせ抽選会は、会場と教室をオンラインでつなぎ、実況中継を行い、大会前から盛り上がりを見せていました。

事前準備から当日の運営まで生徒会のメンバーが中心となって行いました。お疲れ様でした!!

試合当日も体育館でおこなわれた熱戦の様子を各教室に中継しました。

コートでは学年関係なしに全員が参加し、白熱した戦いが繰り広げられ、下克上あり、教員チームも忖度なしの戦いとなり大いに盛り上がりました。

準決勝には3年生4チームが勝ち上がり、それぞれのクラスが優勝を目指し、キャッチ&ヒットの連続で見事のある試合が展開されました。決勝戦を制したのは、3年1組!!見事、優勝しました。

勝っても負けてもお互いをたたえ合う姿は感動的でした。熱い戦いの後に涙の表彰式などと思い出に残る1ページになりました。

タペストリーが寄贈されました

1年次の第2回職場実習が無事終了した。今後は振り返りと2年次実施に向けた学校生活での自助努力とその支援が継続的に行われていきます。

さて、本校では年2回の職場実習を実施しています。今回の目的は、「職場の方との関わり方」、「体力、健康管理の維持」、「真面目に仕事に取り組むことの大切さ」等、社会参加する上での基本的な資質・能力の習得です。約3週間の期間中、生徒の興味や能力に応じた企業様のきめ細やかな支援により、大部分の生徒が「楽しかった」「実習をもっと続けたかった」「自信がついた」等の就労に対する前向きなイメージをもつことができました。また、実習の成果物としてオリジナル製品の製作機会を与えてくださることもあり、この度、(株)鈴木アド・プロセス様のご厚意によりタペストリーが生徒により製作され、本校に寄贈されました。

現在、2種類のタペストリーを生徒昇降口に展示しています。当校にお越しの際は、是非ご覧下さい。(株)鈴木アド・プロセスの皆様、ありがとうございました。