岩沼diary

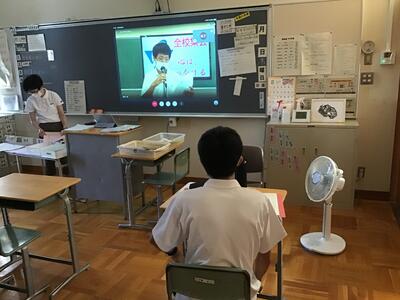

全校集会~心はつなげる~

8月26日に夏休み明けの全校集会を行いました。感染拡大が勢いを増し緊急事態宣言も出される中でしたので,会議室と各教室をリモートで繋ぐ形での全校集会となりました。会議室の背景には「全校集会~心はつなげる~」の文字。「身体的距離を保ちながらも心の繋りは絶やさない」そんな生徒会の意気込みが伝わってきました。

開会宣言の後,学校行事委員会委員長の話,生徒会長の話,校長先生の話と続き,最後に各学年の代表者の話がありました。1年生の代表者からは夏休みに行った生活体験棟での生活訓練を通して学んだことや感じたこと,2年生の代表者からはバレーボールチームでの練習から学んだことや感じたことが自分の言葉で具体的に語られました。3年生の代表者からは夏休みの生活の報告の後,最後の職場体験学習に臨む意気込みや最後の学園祭をみんなで盛り上げたいという意気込みが語られました。各教室からの大きな拍手は校舎内に響き,発表者がいる会議室まで届きました。

コロナ禍の中でも「心はつながる」を合言葉に,よりよい岩学生徒会を作り上げてくれる,そう確信できた全校集会でした。

オープンキャンパス開催

8月2日(月)本校への入学を考えている中学3年生を対象にオープンキャンパスを開催しました。

全体会で学校紹介ビデオを見ていただいた後,本校の学習の中心である4つの専門教科の一つを受講してもらいました。家政ではクリーニングと喫茶サービス,流通では一般清掃とポリッシャー掛け,工業では陶芸,農業では収穫を体験してもらいました。それぞれに本校生徒が入り,中学生をサポートをしました。また,お土産として専門教科の中で作った工業製品や農作物などを持ち帰っていただきました。

短い時間でしたが,本校のことを少しでも知っていただけたかと存じます。ご参加いただきました皆様ありがとうございました。

【家政】

【工業】

【農業】

【流通サービス】

企業対象学校見学会

7月20日(火)に企業を対象とする学校見学会を行いました。当日は新型コロナウィルス感染防止対策として参加人数を30名以内に制限させていただきました。

本校の特色でもある専門教科の授業を中心に,1年生の生活の場である寄宿舎も見学していただきました。また今年度の講話は,「企業における障害者雇用・定着について」というテーマで,株式会社 北洲 総務人事部 課長 佐々木貴成様を講師にお招きし,本校の卒業生(16期生)の事例を取り上げていただきながら,マニュアル化,フォローアップ体制の重要性,社会資源の活用等について具体的で分かりやすいお話をいただきました。

参加していただいた企業の皆様ありがとうございました。なお,参加を見合わせていただいた企業の皆様に対しては,別日に個別で対応させていただいてます。

岩学オリンピック2021(1学年レク大会)

東京オリンピックの開会式を翌々日に控えた21日(水),1学年では「岩学オリンピック2021」と題して学年レクが行われました。体育館と多目的室を会場にビニールバレー,卓球,オセロの3つの種目で勝敗を争い、いや,勝敗は二の次でとにかく皆で楽しみました。閉会式では学年主任より表彰状と参加賞のアイスバーが手渡されました。

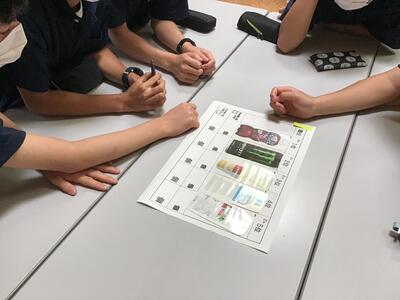

「清涼飲料水と水分補給について」栄養教諭による授業

本格的な夏を目前にして,12日(月)に栄養教諭がT1となり「清涼飲料水と水分補給について」の授業が1年生を対象に行われました。クラスごとのグループを作り学習を進めました。例えば,スポーツドリンクや炭酸ジュース,エナジードリンク,ファストフードのシェークなどの飲み物を砂糖が入っている順に並べる問題や,その量は角砂糖で何個分になるかを予想する問題に,グループでいろいろな意見を交わしながら一つの答えにまとめていきました。普段よく飲んでいる飲料が予想以上の砂糖が入っていることに驚く声も聞かれました。

今日学んだ知識を生かして水分補給を正しく行い,熱中症予防と肥満予防に努めてください。

福祉体験・選挙出前講座

9日(金)に3学年では福祉体験,2学年では選挙出前講座の学習が行われました。

福祉体験では,装具を着用して,高齢者の見え方,聞こえ方,動きづらさなどの体験とその高齢者をサポートする際の留意点など学びました。ゲストティ-チャーを務めてくださった岩沼市社会福祉協議会の皆様ありがとうございました。

選挙出前講座では宮城県の選挙管理委員会の方と岩沼市の選挙管理委員会の方々にお世話になりました。生徒たちはリモートで説明を受けた後,実際の投票所と同じように作られた模擬投票所で投票体験を行いました。有権者となる18歳を前に有意義な学習となったと思います。

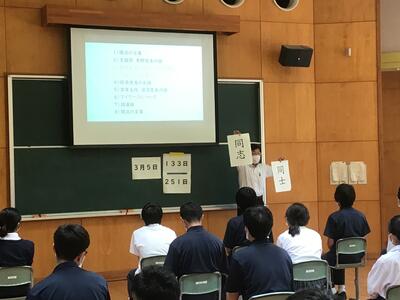

職場実習解団式

職場実習を終え,充実した表情で生徒達が登校してきました。それに伴い今日は1年生と3年生で解団式が行われました。3年生の代表生徒からは「とても楽しかった。次回の実習も同じ事業所で行いたい。」と発表がありました。それに対して深沼学年主任は「本気に取り組んだからこそ楽しいと感じられたはず。」とその本気の取組を賞賛し,最後には,「卒業までに単なる『同士』に留まらず,それぞれの就労に向けてともに努力する『同志』になってほしい」と3先生に向けて熱い思いを語りかけていました。

救急救命法講習

6月11日(金)・21日(月)の2日間に渡って岩沼消防署の方々にご来校いただき,教職員対象の救急救命法講習を実施ました。これから暑くなるに伴い,熱中症や水の事故等のリスクは高まります。コロナ禍で昨年度は講習会がなかったこともあり忘れている部分を思い出したり,新型コロナ感染症に対応での変更店を確認したりしながら,皆真剣に取り組んでいました。

岩沼消防署の皆様,お忙しい中たいへんありがとうございました。

「ホテル白萩」の展示内容をリニューアルしました。

現在,生徒たちは全学年職場実習中です。とても頑張っている様子が職場の方から巡回を行った先生方に伝えられています。

さて,その職場実習でも1年生4名がお世話になっているホテル白萩(仙台市青葉区錦町2-19)様には以前から本校の美術作品や作業製品などを展示させていただいておりました。現在は,1階のロビー(レストラン丹頂の入り口付近)に展示させていただいております。その展示内容を先日リニューアルいたしましたので,ぜひお時間を見つけて足をお運びください。

初めての職場実習へ ~1年生職場実習結団式~

6月11日(金)午後から1年生の職場実習結団式が行われました。学年主任の話の後,実習のグループごとに前に出て決意表明を行いました。一人一人の発表から,初めての職場実習に臨む緊張感と真剣に頑張ろうとする気構えが感じられました。

先生方の話を聞く態度も立派でしたし,仲間の決意表明に対しても拍手でエールを送り互いの健闘を誓いあっているようでした。

学びの多い職場実習になることを期待しています。がんばれ!1年生!!